みんなのふるさとこぼれ話30 幕末の麻疹大流行

今年、麻疹(はしか)の流行がニュースになりました。麻疹はウイルス性の感染症で、高熱と赤い発疹ができ、重い合併症を引き起こすと命にもかかわります。

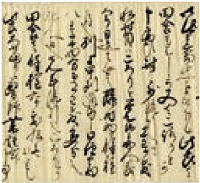

幕末の文久2年(1862)にも、江戸で麻疹が大流行しました。夏から秋にかけて、その死者は江戸の町だけで1万4千人以上になったといわれます。一度麻疹にかかると免疫ができますが、免疫のない子供や若者は麻疹になりやすく、若き日の沖田総司も多摩へ出稽古に来て麻疹にかかり、門人たちに心配をかけました。

甲州道中の日野宿も、八王子宿と並んで麻疹の患者が多く、死者がたくさん出たといいます。

しかもこの年は暴瀉病(ぼうしゃびょう コロリ=コレラのこと)の流行も重なり、麻疹で弱った病人が、さらにコレラにもかかることがありました。

日野宿名主の佐藤彦五郎は、貧しい人に薬を与え、独り暮らしの者へ米銭を与えた行いが奇特(感心なこと)であるとして、その年の暮れに江川代官から褒められています。

人々は医者や薬だけでなく、祈祷(きとう)や呪(まじな)いにも頼り、麻疹の流行が過ぎるのを待つしかありませんでした。

現在はワクチン接種で、麻疹の予防ができます。8月4日は「はしか予防の日」です。

広報ひの 平成30年(2018)8月1日号 掲載

このページに関するお問い合わせ

教育部 郷土資料館

直通電話:042-592-0981

ファクス:042-594-1915

〒191-0042

東京都日野市程久保550

教育部郷土資料館へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。