離乳食を始めましょう

離乳食は、成長するにつれて、母乳やミルクだけでは不足するエネルギーや栄養素を補うための食事です。

すべての赤ちゃんが同じようにはすすみません。あせらず、「楽しく」「おいしく」を大切に、赤ちゃんのペースですすめましょう。

離乳食を始める目安

5,6カ月になり、このような様子が見られたら、離乳食を始めてみましょう。

- 首のすわりがしっかりして支えてあげると座れる。

- スプーンなどを口に入れても舌で押し出すことが少なくなる。

- よだれや指しゃぶり、おもちゃなめが多くなった。

- 口をもぐもぐさせたり、よだれを流して食べたそうな様子を見せる。

- 大人が食べる様子を見て欲しそうなしぐさをする。

- 1日のリズムが大体決まってきた。

など…

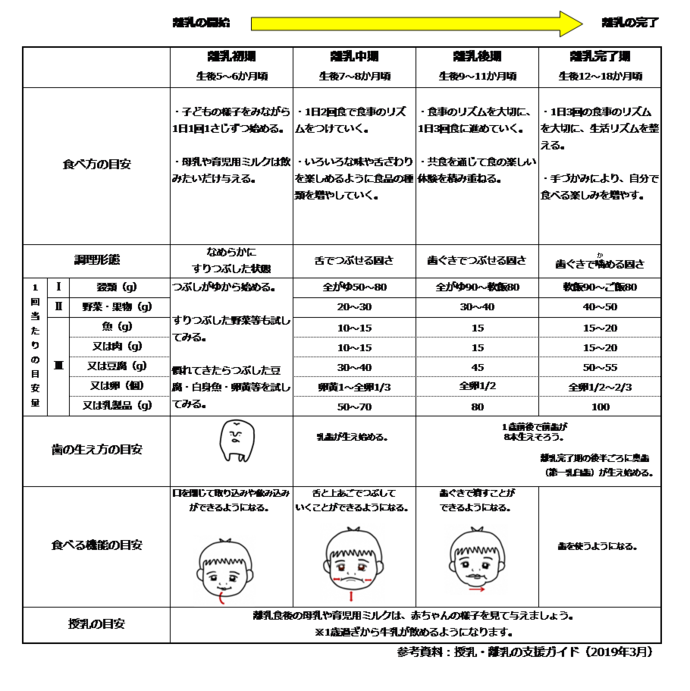

離乳食のすすめ方の目安

下記のすすめ方はあくまでも目安です。赤ちゃんの食欲や成長・発達の状況にあわせてすすめましょう。

離乳食は、食べる機能の発達にあわせてすすめます。

日本歯科医師会の「日歯8020テレビ」で「0歳児からの食べる機能」の動画が見られます。下記ページからリンクできます。

ハチミツについて

乳児ボツリヌス症にかかることがあるため、1歳前にハチミツを与えるのは厳禁です。

また、ハチミツを使っているパンや焼き菓子など加熱された食品も要注意です。

ハチミツは1歳未満の赤ちゃんにリスクが高い食品です。

ボツリヌス菌は熱に強いので、通常の加熱や調理では死にません。1歳未満の赤ちゃんにハチミツやハチミツ入りのパン・お菓子・飲料などの食品は与えないようにしましょう。

赤ちゃんのお世話をするみなさんへ

「1歳未満の乳児に与えないでください」という注意喚起表示は食品表示法では義務化されていません。

原材料にハチミツが含まれている食品が1歳未満の乳児の口に入らないように、食品を購入する際には、表示の原材料名を確認してください。

衛生面のポイント

- 手を石鹸でよく洗ってから作りましょう。

- 食材は新鮮なものを選び、調理したものはすぐに与えて残さないようにします。

- 調理器具、まな板、包丁、ふきんはよく洗い、乾燥させましょう。使う前に熱湯にくぐらせるとさらに衛生的です。

食べさせ方

食べさせるタイミングは、赤ちゃんの体調の良い日の朝、起きてから2回目の授乳の前がおすすめです。

体調を崩した時に病院に行けるよう、午前中が良いでしょう。

- まず、「いただきます」と声かけをします。

※食べさせる前に、必ず保護者の方が一口食べてみて、味や固さ(舌触り)・温度を確かめましょう。 - 下唇にスプーンをのせて、「アーン」させます。はじめはなかなか口を開けてくれませんが、下唇の上にスプーンをあてて、下唇を押さえるようにしてみます。このとき、スプーンは必ず顔の正面から運びます。

- スプーンの先1/3を口に入れ、中身が自然に口に入っていくのを待ちます。口に入ると、口を開けたまま舌を前後させて吸うようにして食べます。スプーンをすりあげないように気を付けましょう。

- 「ごちそうさま」のあいさつで終わります。食後は、母乳やミルクを飲みたいだけ飲ませましょう。

離乳食をはじめて2カ月ほど経つと、スプーンを上下に挟み込めるようになります。

口を閉じてごっくんができるようになれば、初期の食べ方は完成です!

うんちの観察

離乳食の量は、赤ちゃんの食べ具合や便の様子を見ながら少しずつ増やしていきます。初めの頃は便がゆるんだり、1~2回ほど便の回数が増えることもあります。

また、トマトの赤色やかぼちゃの黄色など食べ物の色が便に出ることがありますが、元気であれば問題はありません。

水分補給の飲み物

赤ちゃんに最適な栄養源は母乳・育児用ミルクなので、無理に水分補給させなくてもかまいません。果汁やイオン飲料も飲ませる必要はありません。

もし、夏場や、汗をたくさんかいたときに水分補給をさせるなら、白湯か麦茶を選びましょう。麦茶は、大人のものだと少し濃いので、水で薄めるか、赤ちゃん用の麦茶をあげましょう。

ベビーフード

ベビーフードは、月齢に合った離乳食の味や形状を知る参考になります。

手作りの離乳食と組み合わせることで、メニューのバリエーションを増やすこともできます。

瓶詰タイプやレトルトタイプは開けてすぐに食べられるので、旅行やお出かけのはもちろん、災害時に備えて常備しておくのも良いでしょう。

困ったときは健康課にご相談ください。

お子さんの食事の「困った!」にお答えします。健康課の栄養士まで気軽にお電話ください。

- 離乳食を食べてくれない

- 食べ過ぎているかもしれない

- 離乳食をすすめるタイミングを知りたい! など…

※平日 午前8時30分から午後5時00分まで 正午~午後1時、祝日・年末年始は除く

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康課

直通電話:042-581-4111

ファクス:042-583-2400

〒191-0011

東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター

健康福祉部健康課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。